La mitomania è un comportamento psicopatologico che porta chi ne soffre, il mitomane, a distorcere la realtà raccontando fatti non veri.

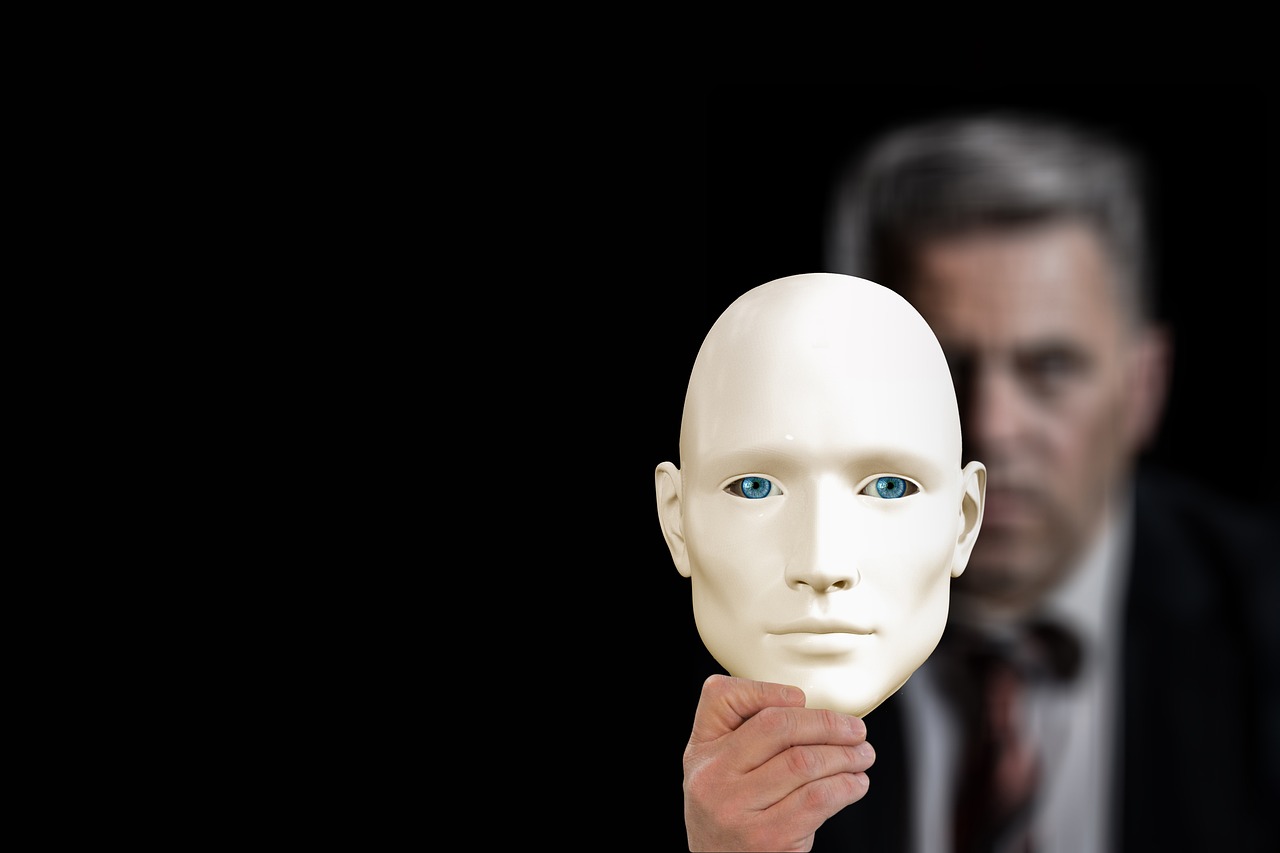

Il mitomane è una persona che, dietro le storie esagerate e non vere che racconta, nasconde spesso una bassa autostima, le proprie debolezze e un bisogno importante di essere accolto e accettato.

In questo articolo, proveremo a capire cosa significa essere mitomani e analizzeremo le cause e i sintomi di questa condizione psicologica, per poi approfondire come può essere trattata grazie agli strumenti della psicoterapia.

Cosa vuol dire essere mitomane?

Iniziamo con il chiarire il significato di mitomania. La mitomania, anche nota come pseudologia fantastica, è una condizione psicologica in cui un individuo mente in modo compulsivo e ricorrente. La caratteristica distintiva di queste bugie è che sono spesso elaborate, complesse e facilmente confutabili. In altre parole, i mitomani raccontano storie che si allontanano notevolmente dalla realtà, ma le affermano come verità assoluta.

La mitomania è stata descritta per la prima volta da Anton Delbrück nel 1891 e approfondita da Ernest Dupré agli inizi del Novecento, ma resta un concetto ancora dibattuto in psichiatria. Nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5 non figura come una precisa condizione patologica, ma come un sintomo riscontrabile in molteplici disturbi mentali. Ad esserne colpiti sono generalmente i cosiddetti bugiardi patologici, individui che mentono in modo continuo e sistematico.

A differenza di altri disturbi, come l’effetto Mandela, che dipendono da un difetto della memoria, la mitomania implica una deliberata manipolazione della realtà: i soggetti mitomani dichiarano il falso con la consapevole intenzione di ingannare.

Cosa significa se una persona è mitomane?

Il mitomane, possiamo specificare, esprime quella che può essere definita una vera e propria manifestazione psicopatologica, e quanto racconta si distingue per la poca probabilità di essere reale. In breve, il mitomane si ritrova a raccontare vere e proprie bugie.

Queste bugie servono comunque a diversi obiettivi. Innanzitutto permettono al mitomane di nascondere agli occhi degli altri le parti di sé che considera deboli, come per alzare una protezione rispetto al giudizio degli altri. Così facendo, può raccogliere ammirazione, approvazione, e la sua autostima ne risulta accresciuta.

Dobbiamo precisare come questi atteggiamenti, tipici del mitomane, non devono essere confusi con la megalomania. Chi soffre di megalomania infatti si valuta in modo esagerato, esprime senso di superiorità e comunque tenta di mettere in atto azioni che sono al di sopra delle proprie possibilità. Il megalomane quindi accetta la sfida e la prova del reale, a differenza del mitomane che si limita, per così dire, a raccontare fatti distaccati dalla realtà, senza però osare l’azione.

Esaltarsi e lodarsi esagerando quanto vissuto e quanto fatto può dare il via ad una china pericolosa. Non va esclusa infatti l’eventualità che il mitomane inizi a credere alle bugie che racconta. Una convinzione, questa, che può lambire il disturbo della personalità.

Quali sono le cause della mitomania?

Ma perché un mitomane continua a mentire? Il comportamento mitomane non è legato alla ricerca di vantaggi materiali o sociali, ma al bisogno profondo di sentirsi speciali, proteggersi dal giudizio altrui, o semplicemente attirare l’attenzione, la stima o la compassione degli altri.

All’origine di questi sentimenti possono esservi diverse cause, spesso radicate in esperienze personali, dinamiche familiari e sociali:

- bassa autostima e insicurezza: le persone mitomani hanno spesso una visione negativa di sé e possono per questo cercare di migliorare la propria immagine attraverso il racconto di storie straordinarie. La mitomania diventa perciò un modo per nascondere le proprie fragilità, sembrare più interessanti agli occhi degli altri e ottenerne l’approvazione

- frustrazioni e traumi: esperienze di frustrazione, traumi o eventi negativi nella vita di un individuo possono portare le persone a sviluppare stress e ansia e, come meccanismo di difesa, a creare storie fittizie per evitare la realtà o per cercare consolazione nelle menzogne

- dinamiche familiari: individui che provengono da una famiglia in cui le aspettative sono rigide e le critiche implacabili potrebbero sviluppare una necessità patologica di nascondere la loro vulnerabilità attraverso il racconto di storie fittizie

- giudizio sociale: la mitomania si sviluppa spesso in individui che provano vergogna per la propria famiglia, la loro storia o il loro passato e maturano dunque la tendenza a dire bugie per nascondere la verità e per impressionare gli altri

In alcuni casi, la mitomania può iniziare fin dall’infanzia. Molti bambini hanno difficoltà a gestire le frustrazioni o le aspettative dei genitori e possono ricorrere alle bugie per evitare castighi o delusioni. Tuttavia, quando questo comportamento diventa un tratto caratteristico che persiste in età adulta, può evolvere in un atteggiamento patologico.

Come si comporta una persona mitomane?

L’alterazione della realtà portata avanti da una persona mitomane ha delle caratteristiche peculiari che includono:

- bugie patologiche e complesse: una delle caratteristiche principali della mitomania è la tendenza a inventare, in modo costante e incontrollato, storie elaborate che riguardano una vasta gamma di argomenti, come eventi incredibili, relazioni immaginarie o abilità eccezionali

- esaltazione delle proprie capacità: oltre a inventare completamente situazioni ed eventi, i mitomani tendono a magnificare le proprie capacità. Per esempio possono affermare di avere competenze eccezionali, di conoscere persone importanti o famose o di guadagnare molto più denaro di quanto effettivamente guadagnino. Questa tendenza all’esagerazione è collegata all’obiettivo di dipingersi come persone eccezionali

- falsa immagine di sé: la mitomania può sfociare nella creazione di una falsa immagine di sé stessi. Gli individui mitomani cercano costantemente di far emergere una visione positiva di sé, spesso ritraendosi come eroi o vittime delle loro storie. Questo atteggiamento serve a nascondere le proprie debolezze e a cercare di ottenere l’ammirazione degli altri

- mancata consapevolezza delle proprie menzogne: chi soffre di mitomania può finire per credere alle proprie bugie e perdere il contatto con la realtà. Sviluppa così una vera e propria dipendenza dallo scenario fantasioso che ha creato, che lo induce ad alimentarlo costantemente

La mitomania si accompagna spesso a tratti psicologico-emotivi come scarsa empatia, egocentrismo, mancanza di rimorso o di rispetto per le norme sociali, che possono compromettere fortemente la capacità di connessione interpersonale.

Dal punto di vista psicopatologico, questa condizione può essere associata a disturbi di personalità come il disturbo antisociale, narcisistico, istrionico e borderline, caratterizzati da una costante ricerca di attenzioni, una percezione esagerata di sé stessi e un desiderio di trattamento speciale.

Come si comporta in amore?

Anche nelle relazioni d’amore il comportamento di un mitomane è spesso dominato dall’abitudine a mentire. Questa attitudine può manifestarsi attraverso la narrazione di storie romantiche esagerate, o inventate di sana pianta, il millantare promesse che non vengono poi mantenute. Il mitomane può raccontare bugie proprio per carpire l’approvazione o l’ammirazione del partner, senza avere come obiettivo un vantaggio personale o per evitare una conseguenza negativa

Dal canto loro i partner di un mitomane possono inizialmente essere attratti da questo apparente fascino e carisma, solo per scoprire successivamente che alla base di questi ci sono delle falsità. Quando il mitomane viene scoperto, le sue reazioni possono includere indignazione e rabbia, e possono portare il mitomane a dire scuse elaborate, che non escludono il tentativo di smentire la palese evidenza delle proprie bugie.

Questo quadro può complicarsi perché le persone esterne alla relazione spesso sono in grado di vedere più chiaramente la verità e possono cercare di mettere in guardia l’altro partner, il quale può non essere immediatamente disposto ad affrontare la realtà. Soprattutto a causa del proprio investimento emotivo nella relazione.

Come relazionarsi con un mitomane?

Spesso il mitomane interagisce con persone dal carattere docile, quando non apertamente insicuro, proprio perché sono più manipolabili e docili. È bene allora tenere a mente alcuni primi comportamenti da adottare nel caso in cui si avesse il sospetto di avere a che fare con un mitomane:

- limitare le interazioni al minimo contatto. Non sempre è possibile, specie in una relazione d’amore. Eppure essere in grado di ridurre l’esposizione alle bugie di un mitomane è il primo passo per evitare di essere esposti, in modo disfunzionale e potenzialmente pericoloso, alle bugie del mitomane

- impostare limiti chiari rispetto a quanto è accettabile oppure no. Si dovrebbe evitare, ad esempio, la condivisione di informazioni personali, per far sì che non cadano nel calderone manipolatorio

- cercare di riconoscere i segni che la persona con cui ci si trova racconti storie o fatti inverosimili. Spesso basta notare l’assenza di dettagli concreti o, chiedendo delucidazioni, si ascoltano versioni contrastanti tra loro

- verificare i fatti, chiedendo ad altre persone l’eventuale correttezza e verità di quanto ascoltato dal mitomane.

Come si cura?

Il metodo migliore per trattare un disturbo complesso come la mitomania è la psicoterapia, sebbene la buona riuscita di questo percorso possa essere compromessa dalla caratteristica primaria di questo disturbo: l’insopprimibile tendenza a mentire. Per questa ragione, sarà determinante la capacità del terapeuta di stabilire un’efficace connessione con il paziente.

Il trattamento psicoterapeutico è decisivo per individuare le cause che spingono il paziente a inventare menzogne e per guidarlo nello sviluppo di abilità emotive e sociali che gli consentano di esprimere in modo sano le sue necessità. Presupposto fondamentale del percorso è l’educazione della persona mitomane alla consapevolezza di sé. Solo riconoscendo l’effetto distruttivo del suo comportamento sulle relazioni con gli altri e sulla propria vita potrà essere in grado di combattere l’abitudine compulsiva a mentire.

Uno degli approcci psicoterapeutici più utilizzati per affrontare la mitomania è quello cognitivo-comportamentale (TCC), che mira a identificare i pensieri distorti e le credenze errate che portano alla menzogna cronica. Questo metodo aiuta il paziente a sviluppare strategie per gestire l’impulso di mentire e adottare comportamenti onesti.

In alcuni casi, il trattamento farmacologico può essere raccomandato, soprattutto se ci sono sintomi di depressione o ansia correlati. Gli antidepressivi, in particolare, possono essere utili per stabilizzare l’umore.

Coinvolgere la famiglia e gli amici del paziente nel processo di guarigione può essere molto importante per aiutarlo a riconoscere e ad affrontare il suo comportamento nocivo, incoraggiandolo a lavorare su sé stesso.

(21 Maggio 2024)